『軍師 官兵衛』を見ています。2つのドラマの共通項は

公共放送で、どこまで信仰というテーマを取り扱うのか

その辺りへの興味深さもあって、楽しんで見ています。

『八重の桜』では聖書箇所、讃美歌が思いの外、多用

されていたことに驚きました。どんな時代にあっても、

聖書の言葉は真実であること、心の琴線に触れる

讃美の調べは感謝の応答、つまり神への礼拝である

ことを確認できた気がします。

さて、ことしの『軍師 官兵衛』の見どころはいかに?

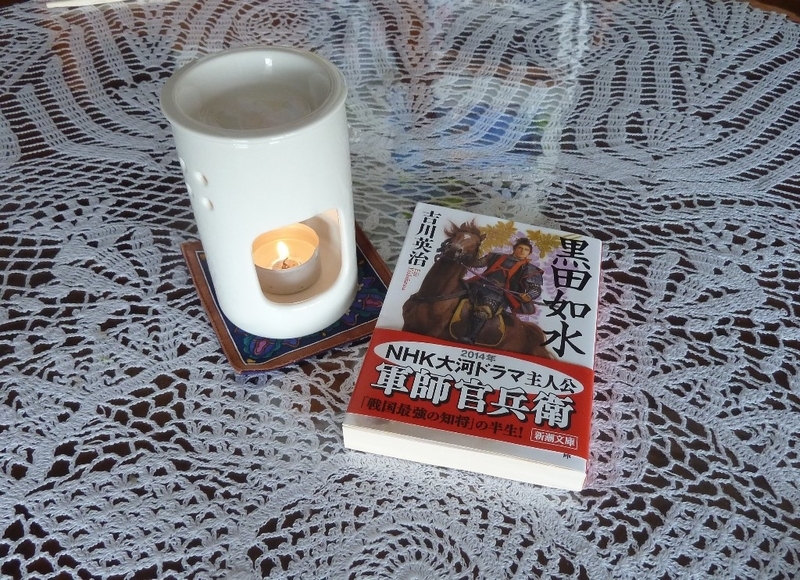

ということで歴史に疎い私は、ドラマを見る前に予習の

つもりで一冊の本を読みました。さすがに前宣伝の

大きさゆえに、書店には官兵衛関連の本がズラリ!

選びかねたので、安直ではありますが、若い頃に

読み始めると、やはり期待に違わず面白い!

ライト・ノベルに慣れ親しんでいる若い世代には、

やや硬い、難しいと思われるかもしれませんが、

流れるような文体に、いつしか引き込まれている

ことに気づくでしょう。文豪による名文を味わうのは、

実はすごく贅沢な時間ではないかと思うのです。

どうしても読書の中心がキリスト教関連の本になる

ため、独特の言い回しや専門門用語に慣れっこに

なっているところがあります。だから専門書以外で

たまに出会う名文、言い得て妙という美文に「お~!

素晴らしい」と感動を覚えることがあります。

『黒田如水』の中にもキラリと光る箇所が随所に

ありました。いくつか挙げておきます。

「怒涛の中にあっては怒涛にまかせて天命に従って

いることである。しかも断じて虚無という魔ものに引き

込まるることなく、どんな絶望を見せつけられようと

心は生命の火を見失わず、希望をかけていること

だった。いやそうしてその生命と希望をも超えて、

いよいよという最期にいたるもこれに乱されない

澄明なものにまで、天地と心身を一つのものに観じる

修行でもあった。」(p.345)

「彼がひとつの死生観をつかむには、それ以前にまず

これらの怨恨や憤怒はおよそ心の雑草に過ぎない

ものと自ら嘲笑うくらいな気持ちで抜き捨てなければ

到底、達し得ない境地なのであった。―そうした心中の

賊に打ち剋つには、あの闇々冷々たる獄中はまことに

天与の道場であった。」(p.351-352)

「ああ、ことしも秋の稔りはよいな」と、路傍の稲田の

熟れた垂り穂にうれしさを覚え、朝の陽にきらめく

五穀の露をながめては天地の恩の広大に打たれ、

心がいっぱいになるのだった」(p.353)

神さまへの感謝、賛美の辞句も通り一遍ではなく、

吟味して、よく練って、人の心に留まるようなものに

しなければと、改めて勉強になりました。